こんにちは、眠りねこです。

眠りねこ

眠りねこ最近、子どもが『もじ』に興味を持ち出しました

同じ園に通うお兄さんお姉さん達が『もじ』を習うようになったのがきっかけのよう。

「自分もやってみたい‼️」という憧れって強いものですね。

最近はひらがなを読めるようになってきて、見つけると声に出すようになりました。

子どもが「もじ」を読めるようになるまで、我が家で工夫していたことをまとめてみました。

特に大事にしていたのは、

子どもの興味の観察と環境作りです。

子どもの「いまコレやりたい!」は最強です!

『もじ』への興味を引き出す工夫5選

- まずは『自分のなまえ』から

- 絵本の読み聞かせ&ゆび差し

- いつも見る場所にポスターを貼る

- 文字あそび

- 子どもが自分で書いた文字を気長に見守り、ほめる(反対文字でも大丈夫)

1、まずは『自分のなまえ』から

園への持ち物には必ず書く子どもの『なまえ』

自然と目にする率が高く、まずは自分の『なまえのひらがな』が読めるようになりました。

自分に関するものなので、より興味が湧いてきます。

連絡帳に書かれたものなど、ゆびを指しながら読み上げているうちに、どの文字がどの音なの覚えました。

2、絵本の読み聞かせ&ゆび差し

私が本を読むのが好きだったこともあり、絵本の読み聞かせは楽しい時間です。

まずは絵を眺めながら言葉(音)の意味を認識し、子どもの語彙をふやすようにしました。

最初は絵本を眺めていましたが、文字に興味を持つようになると『ひらがな』を目で追うようになりました。

親が指さしたり、本人も指でたどりながら、ゆっくり読んでいくようにしました。

※後半におすすめ絵本をご紹介します。

注意点は、子どもが自分で読めるようになったからと読み聞かせをやめてしまわないことです。

子どもが小学校高学年くらいになってもういいよとなる頃まで続けると、本との関係が切れないようです。

3、いつも見る場所にポスターを貼る

我が家は定番のお風呂場にDAISOのポスターを貼っています。

数年前から何種類か貼っていますが、「ひらがな」自体に興味を持ち始めたのは最近です。

最初は「すうじ」に興味を持って数えていました。

ひらがなブームの今はお風呂に浸かりながら、指でひらがなの上から書き順をなぞったりしています。

なんとなく視界に入っているだけでいいので、いつの日か興味が湧いてくるのを待ってみています。

「にほんちず」は、もともと旅行した前後など、ここに行く・行ったんだよと指さしながら話していました。

今はひらがなを覚えるのにも役立っています。

県の名まえはひらがなで2~6文字です。

文章には苦戦している子にも、単語は読みやすいので、こちらも声に出しています。

短いものから始めることで、子どもも「できた!」と成功体験を積みやすいです。

どうしてもお風呂場はカビやすいですが、そんな時もDAISO商品だと張り替えも気軽にできるので嬉しいです。

4、文字あそび

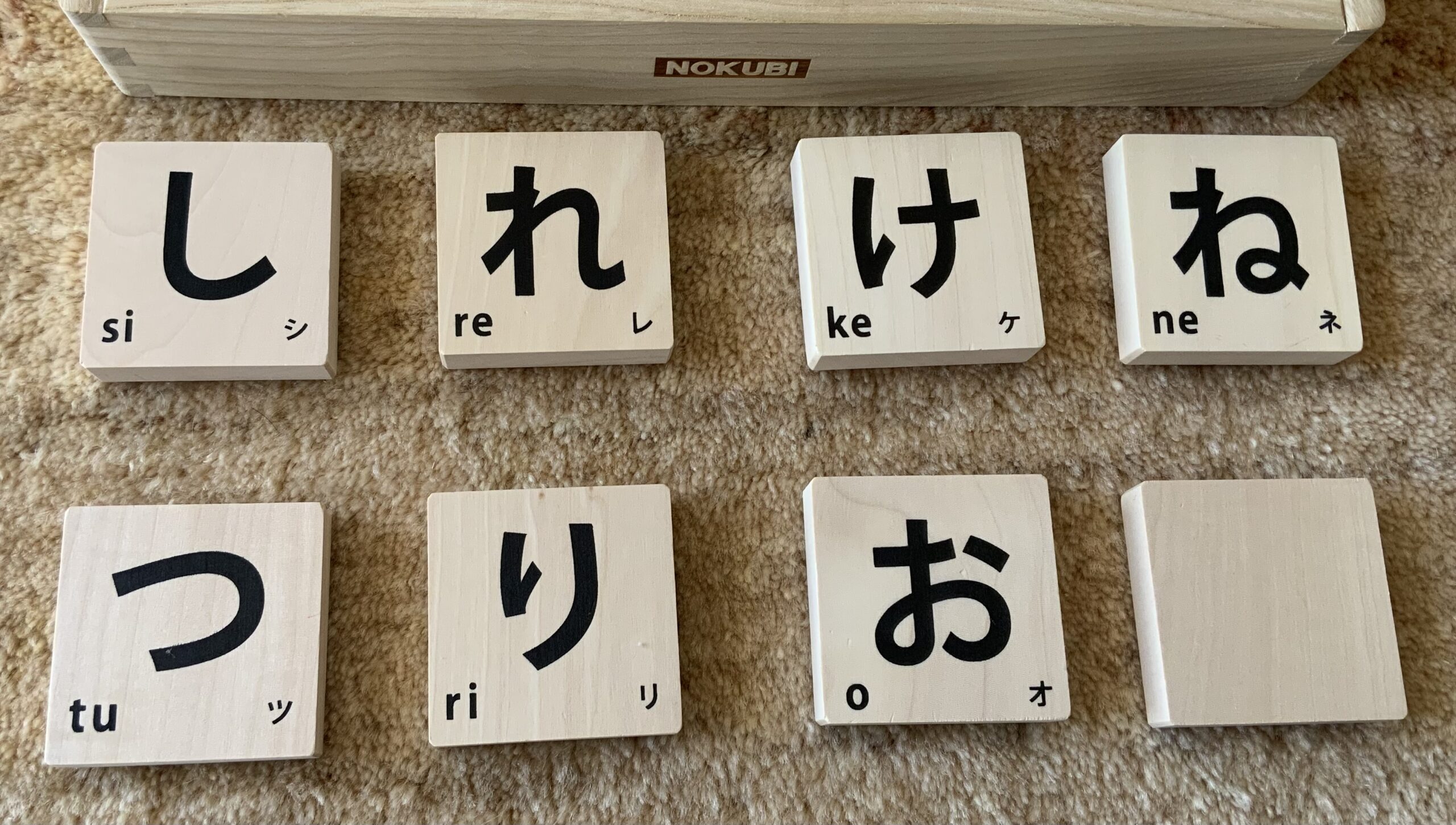

かるたやひらがなパズルなど、文字を使った遊びも取り入れています。

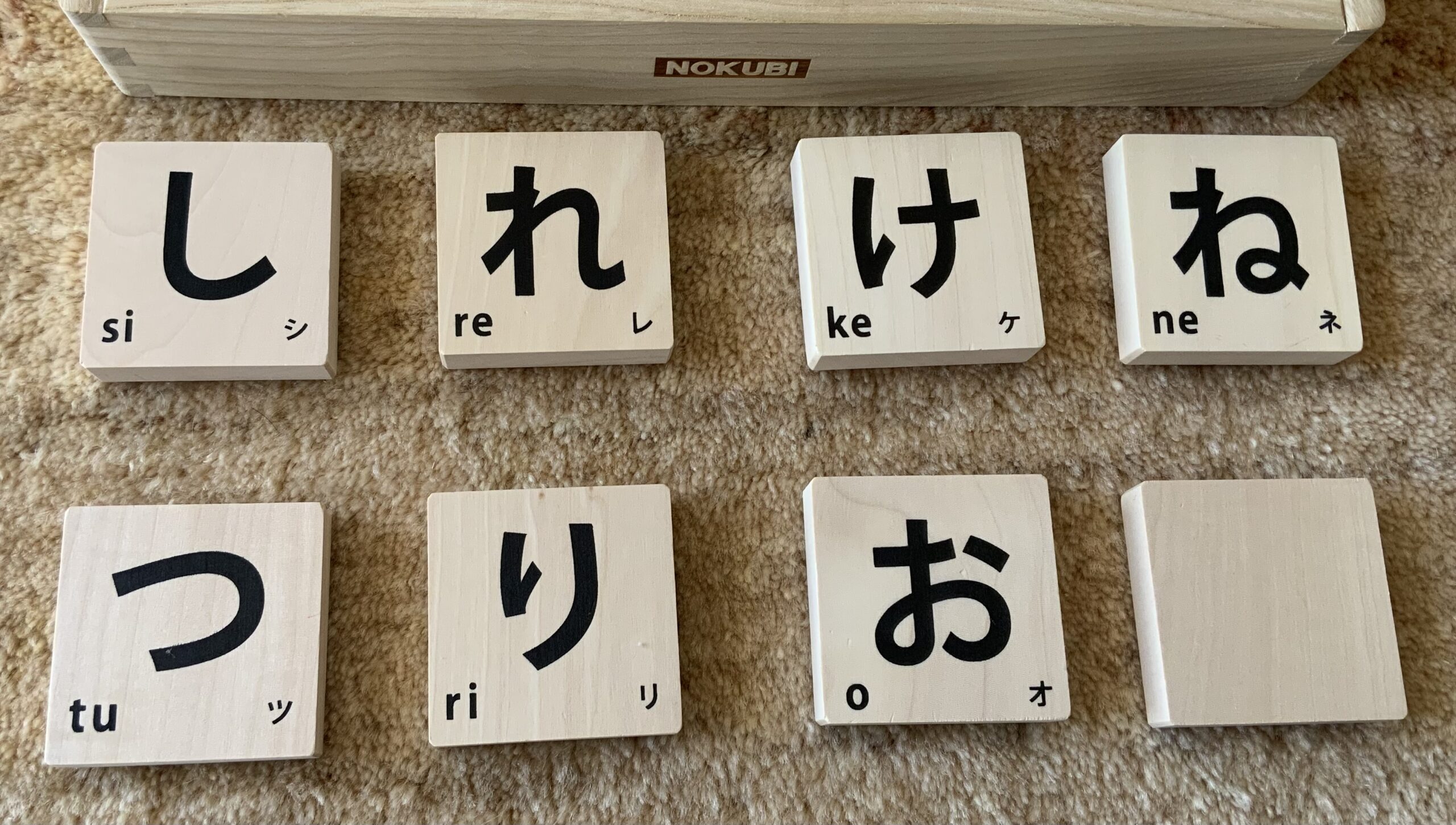

こちらでも紹介しましたが、我が家はふるさと納税の返礼品に絵文字の積み木を選びました。

ようび堂:郡上八幡のもじつみき

【ふるさと納税】 郡上八幡のもじつみき(郡上の木のおもちゃ)

小さい頃は、ドミノや積み木として、また絵で物の名前を覚えて楽しみました。

もじに興味を持った最近は、かるた遊びの道具として使っています。

5、子どもが自分で書いた文字を気長に見守り、ほめる

子どもが文字を書きはじめ、私にお手紙をかいてくれました。

初めての”お手紙”嬉しいですよね!

親が喜ぶと、子どもも張り切って書いてくれます。

ただ、最初から上手に書けるわけではありません。

ここでダメ出しやネガティブな対応をしてしまうと子どものやる気もしぼんでしまいます。

上手に書けないものだと思い、

「まちがってるよ」などと指摘せずに、気長に見守っていました。

子どもの「もじ」の変遷:反対もじ

子どもが文字を書き始めた頃は、もじ?という謎の線でしたが、だんだん上達してきました。

そのうち一部は反対もじを書いていました。

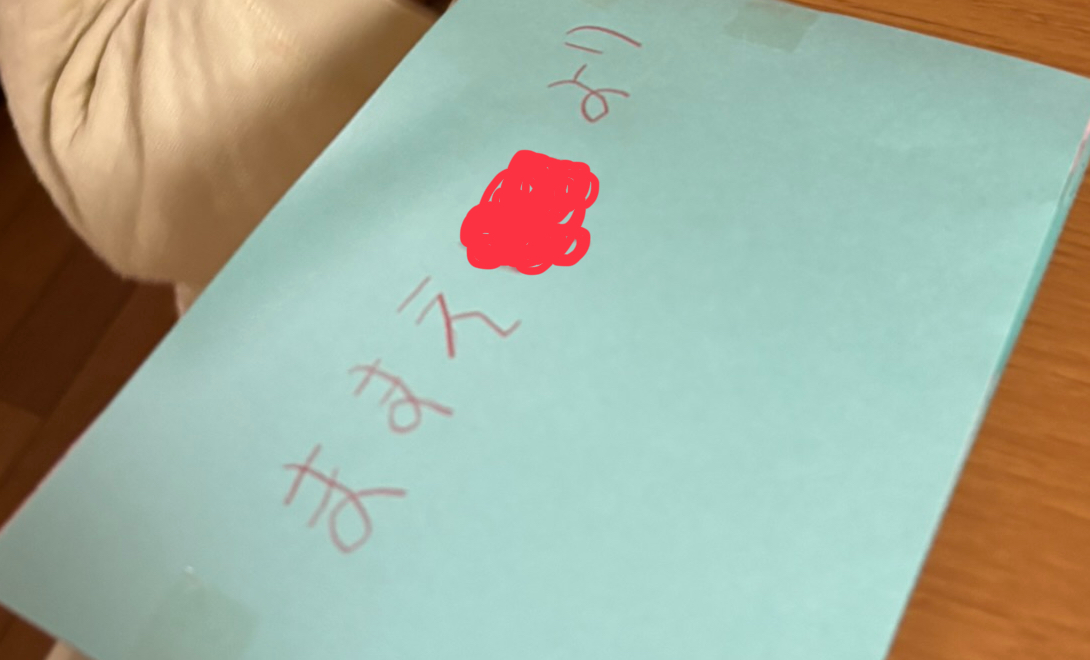

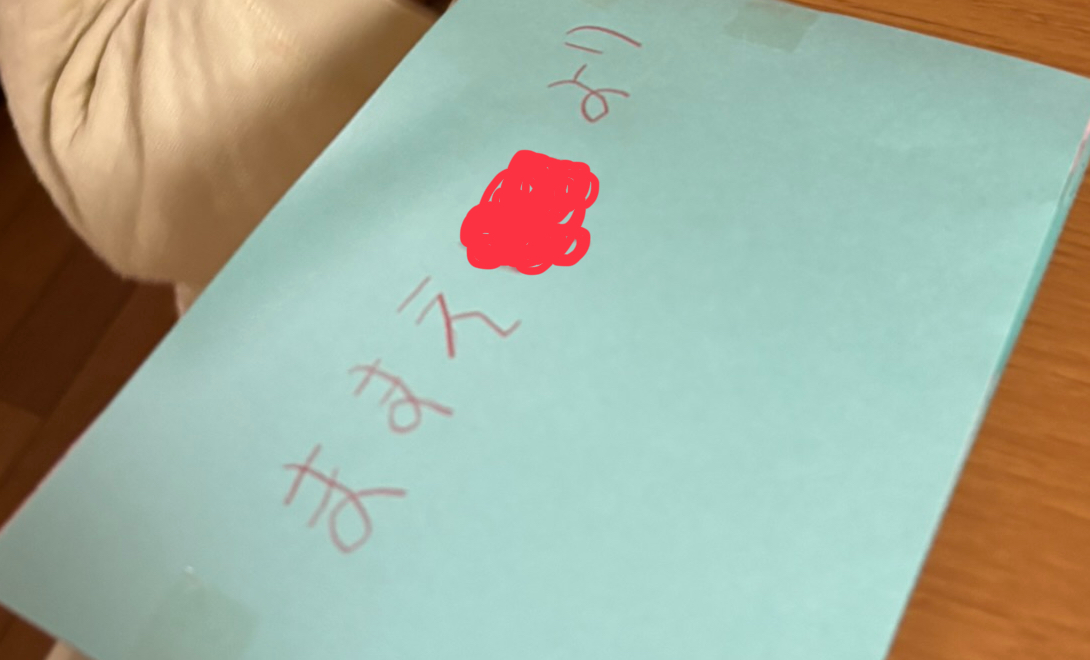

▼初期の頃のお手紙:「まま」

ままの「ま」が反対になっています。

大人としては「この文字間違っているよ!」と言いたくなるところです。

しかし、このように文字が反対になる(左右が反対・鏡文字)のは発達の一部として自然なことだそう。

✍🏻どうして反対になるの?

- こどもは文字を「かたち」としてとらえている段階なので、左右が逆になっても「同じもの」と認識することがあります。

- 利き手が安定していなかったり、書くことに慣れていない時は、空間認識の感覚がまだ発達の途中のために、左右反転が起きやすいです。

✍🏻どうやってサポートすればいいの?

- 無理に直そうとしない:間違えても「ちがうよ!」と強く言わずに、「こんなふうに書くんだよ」など優しく伝えます。(我が家は特に指摘したり直したりしませんでした)

- 形を体で覚える:空中に大きくなぞったり、紙に大きくなぞったりして、体の動きとして覚えると覚えやすくなります。(お風呂場でポスターをなぞっているのもいいようです)

- 絵とセットで覚える:「い」→いちご🍓、「う」→うさぎ🐇など。ポスターや積み木、絵本などで絵と一緒に伝えていますが絵と一緒だと覚えやすいようです。

- 左右を意識する遊びを取り入れる:左右を感じる遊びも効果的です。体で左右を認識できるようになると文字の向きも安定しやすいようです。子どもも小さい頃は左右の違いがわかりにくいようでしたが、最近ようやく認識してきました。

✍🏻いつ頃までに直るの?

- だいたい小学校入学前後には自然と直って来ることが多いので、無理に急がなくても大丈夫だそうです。我が家も最近直ってきました。

- それでも、文字が反対になるのが長く続いたり読み書きの困難が見られるようなら、専門家に相談してみると安心です。

▼最近のお手紙:「ままえ◯◯より」

最近子どもにもらったお手紙です。

「反対もじ」はいつの間にか直っていました。

「◯◯へ」はまだわからず、「え」になっていますが、後で絵本を読んでいた時に、音と文字の違いに気づいて違うよ!と言っていました。

こんな風に、体験して気づいてだんだん覚えていくものでしょうね。

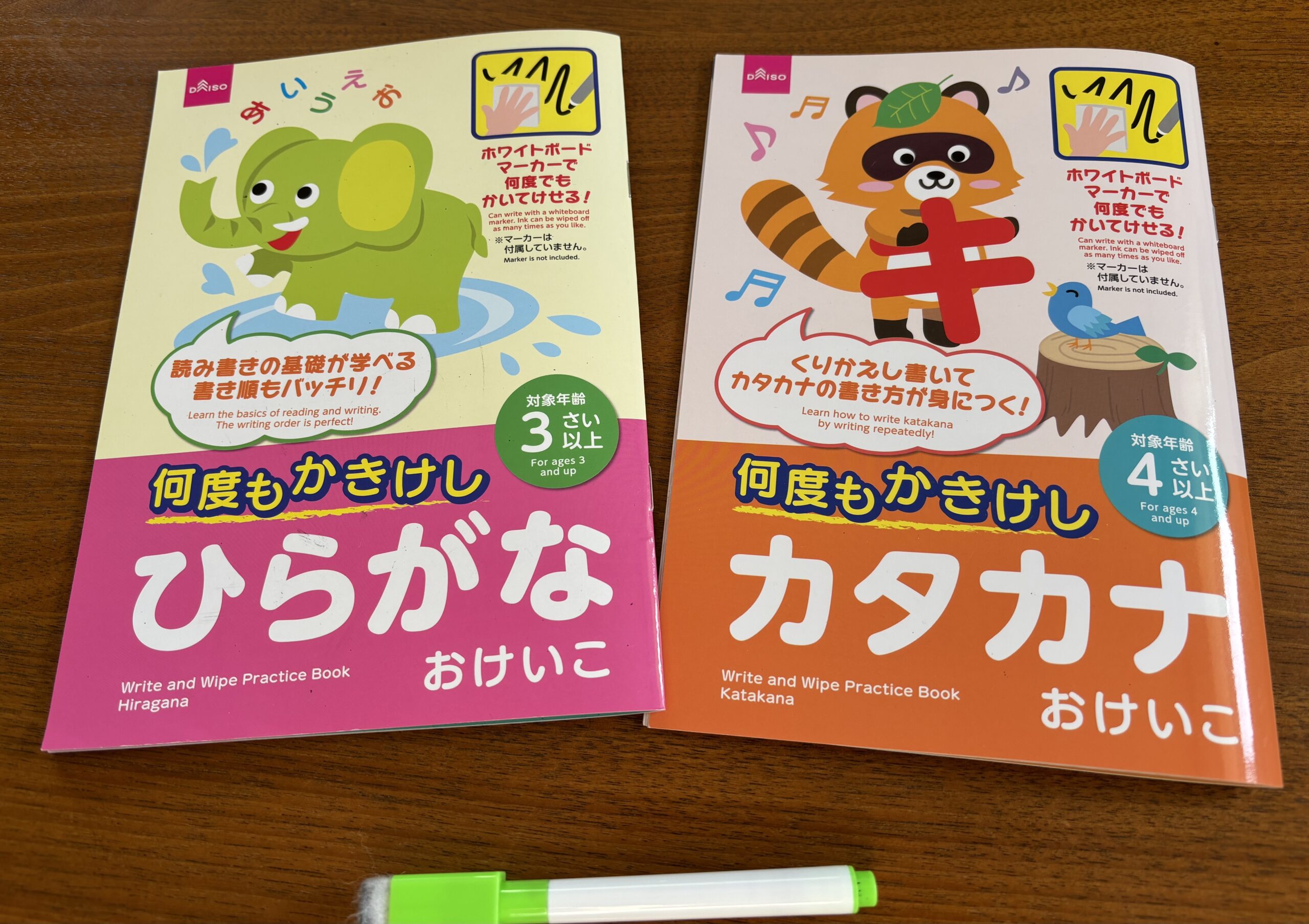

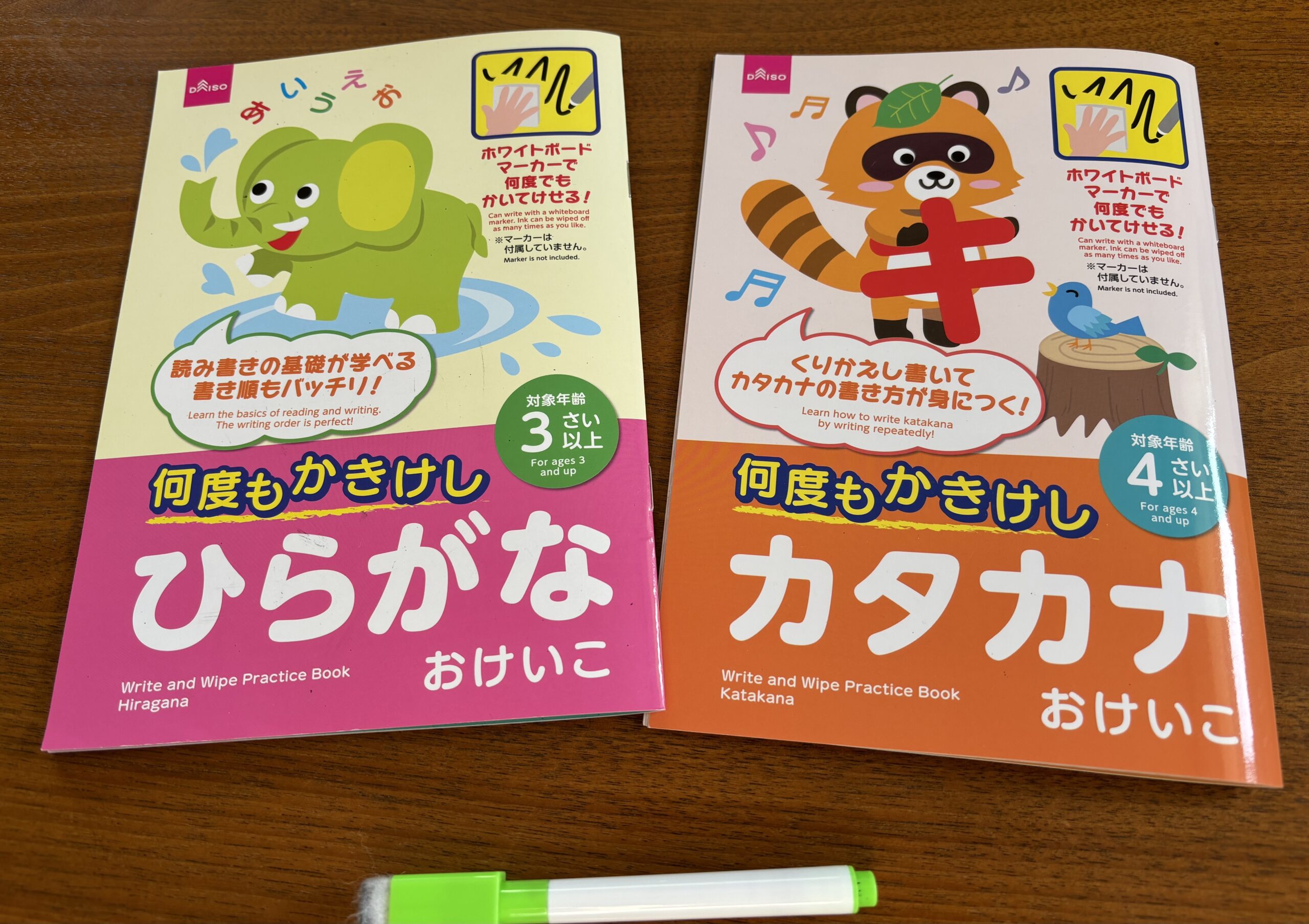

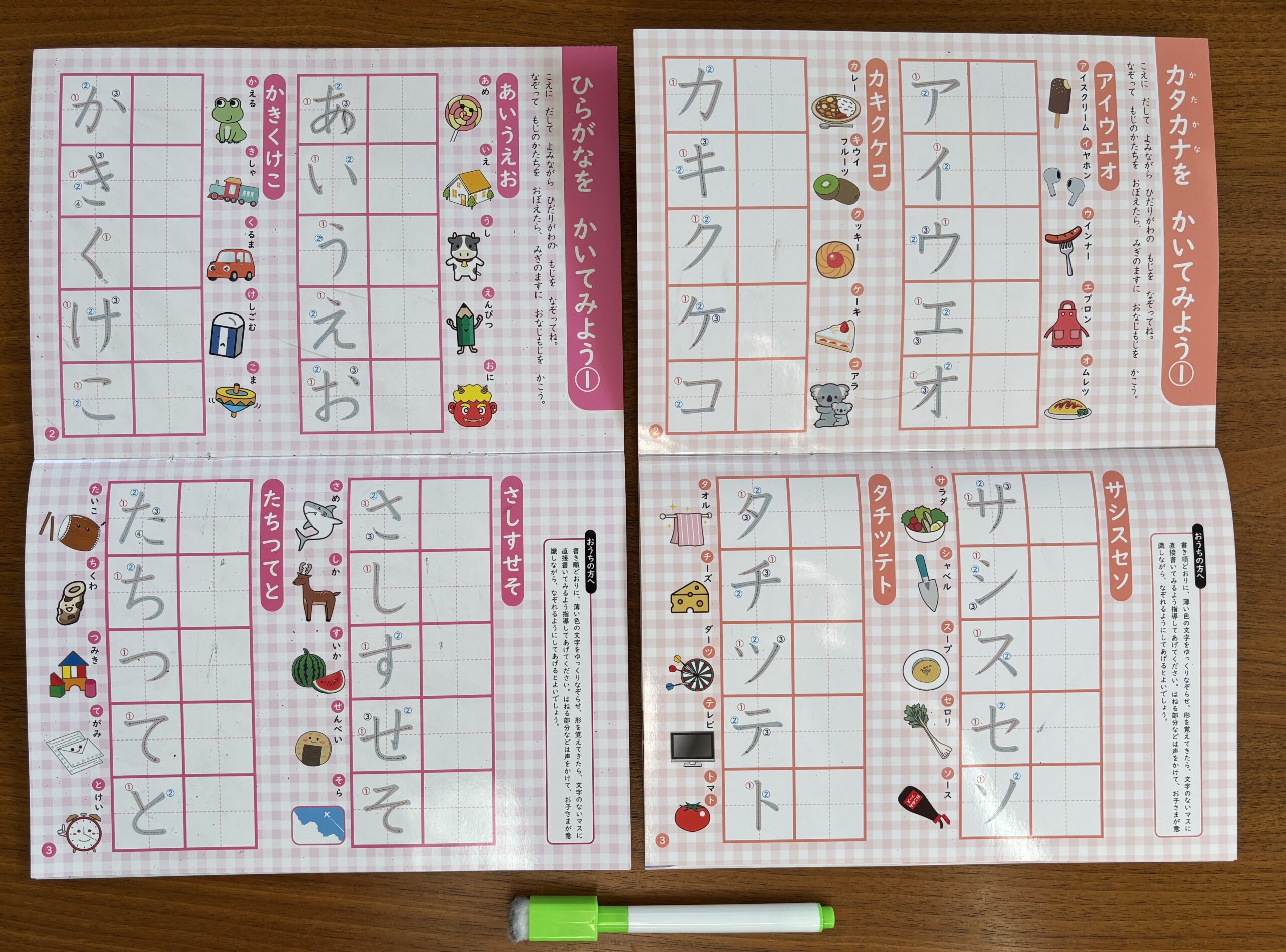

おすすめダイソー商品:何度もかきけしシリーズ

あとはダイソーに、ホワイトボードマーカーで何度も「かきけし」できる文字の練習帳があります。

子どもが自分から練習したいと言い出した時に買ってみたら夢中で書いていました。

書き順も載っているし、絵もあって子どもも親しみが湧くようです。

親が教えるとしても何も教材がないと難しいですが、これなら教えやすい!

今はこんな商品もあって便利で助かりますね。

我が家では特に習い事はしておらず、教材はDAISOを主に使用。

その分、絵本や図鑑、Audibleなどを購入したり、ふるさと納税を活用するようにしています。

Audibleは本を音読で聞けるサービスで、子供向けの本も多いので日々お世話になっています。

「ことば遊び」が楽しい、絵本3選

上で絵本の読み聞かせや指差しをおすすめしました。

基本は、親子で楽しく読めればどの絵本もいいと思います。

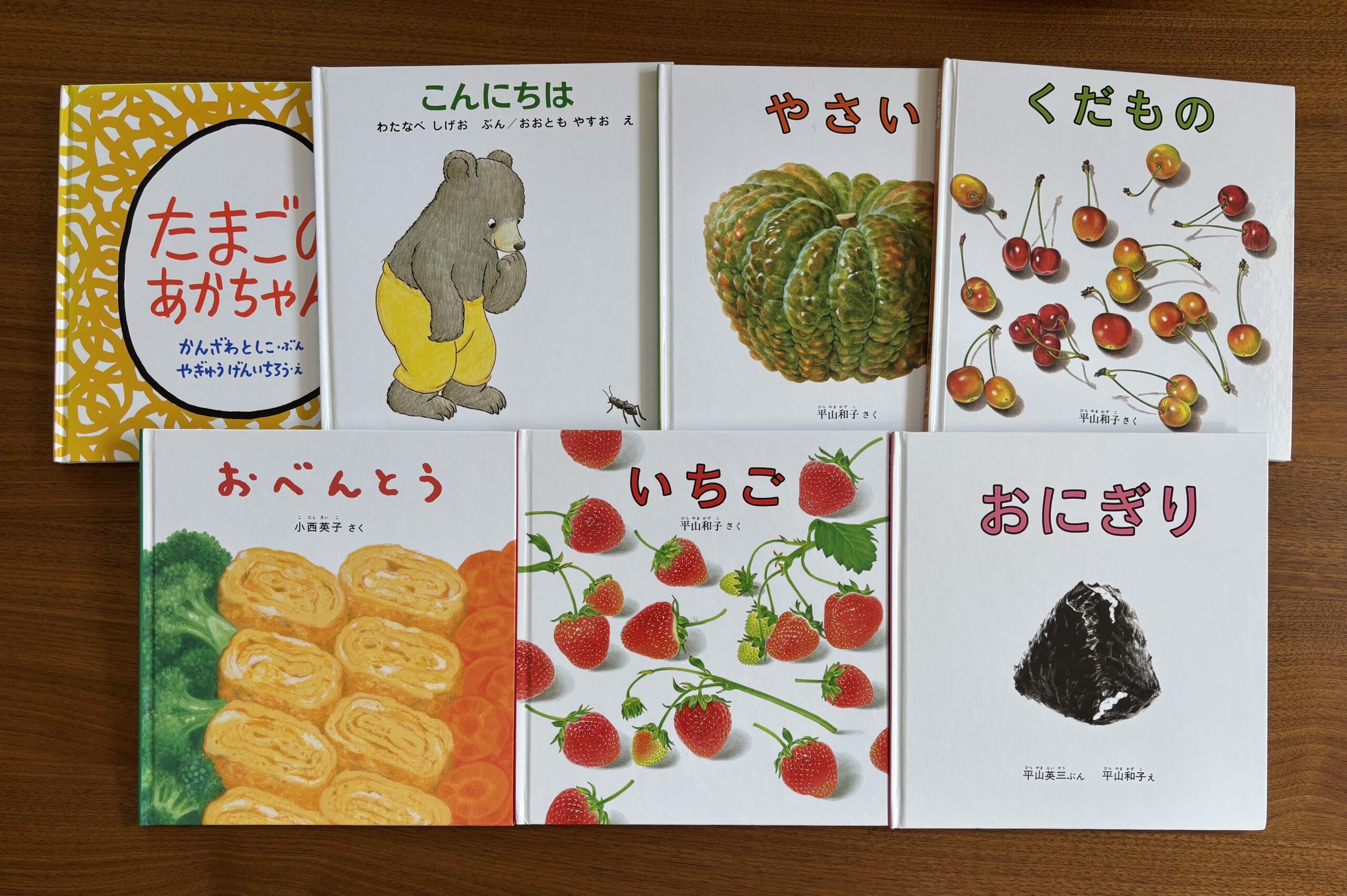

その中でも、子どもが『もじ』楽しく学べる絵本をご紹介します。

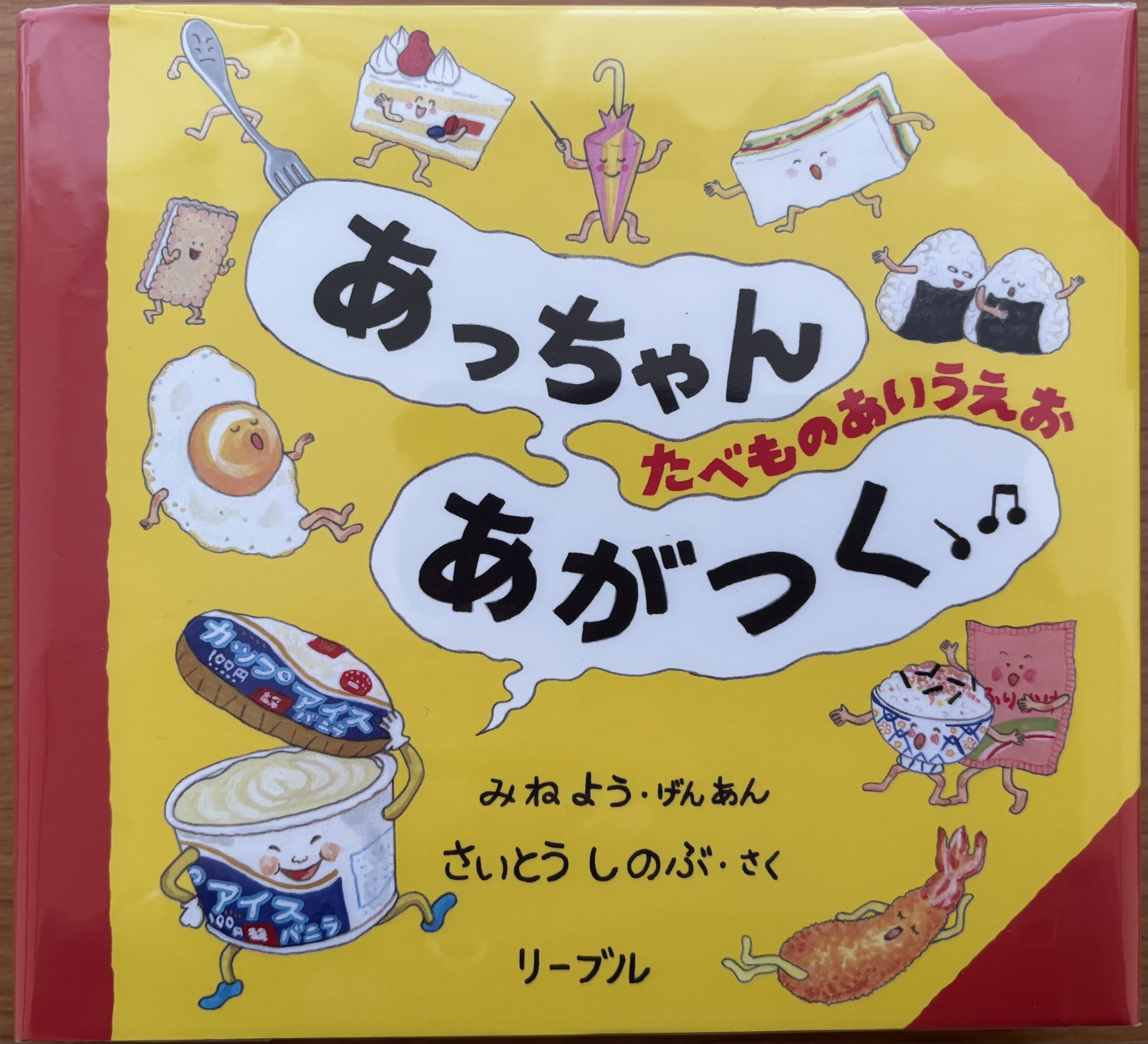

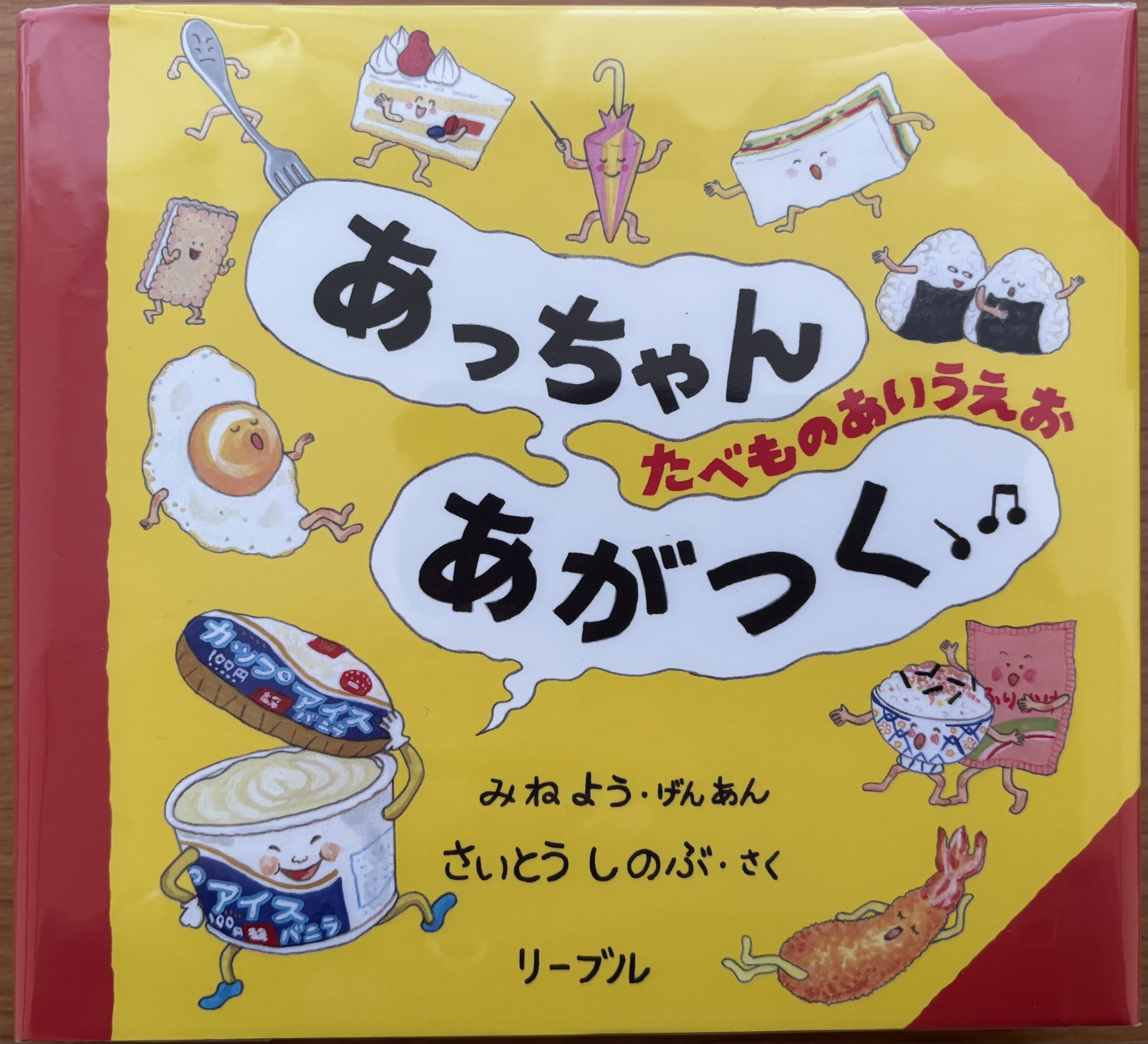

あっちゃんあがつく たべものあいうえお

ひらがな一文字に、見開きページの絵本です。

楽しい絵と一緒に文字が書かれているので、まずは文字を絵として覚えるにはうってつけ。

さらに節を付けて歌うように読むと喜びます♬

身近なものと結びついているので、子どもも親しみが湧きますね。

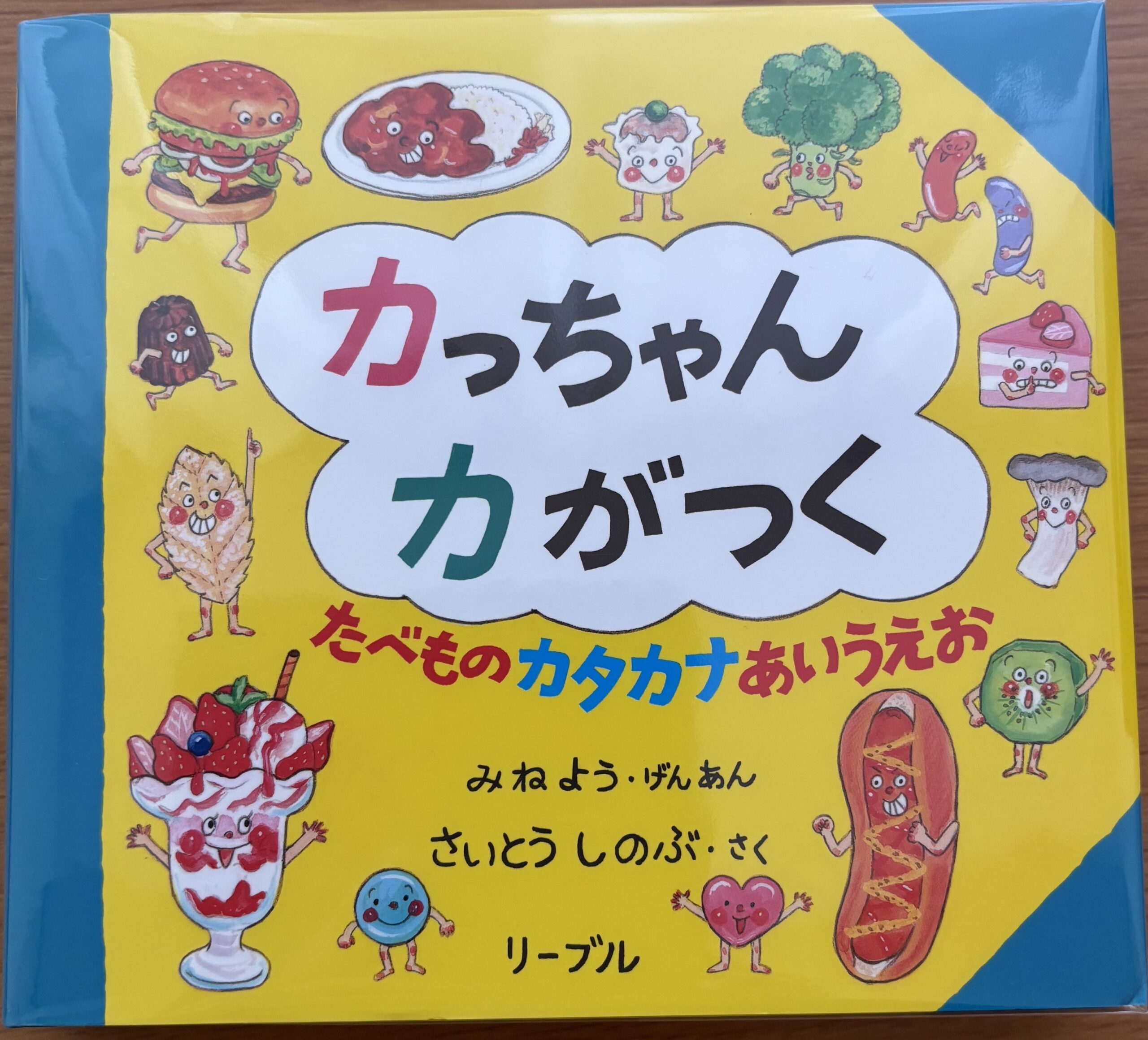

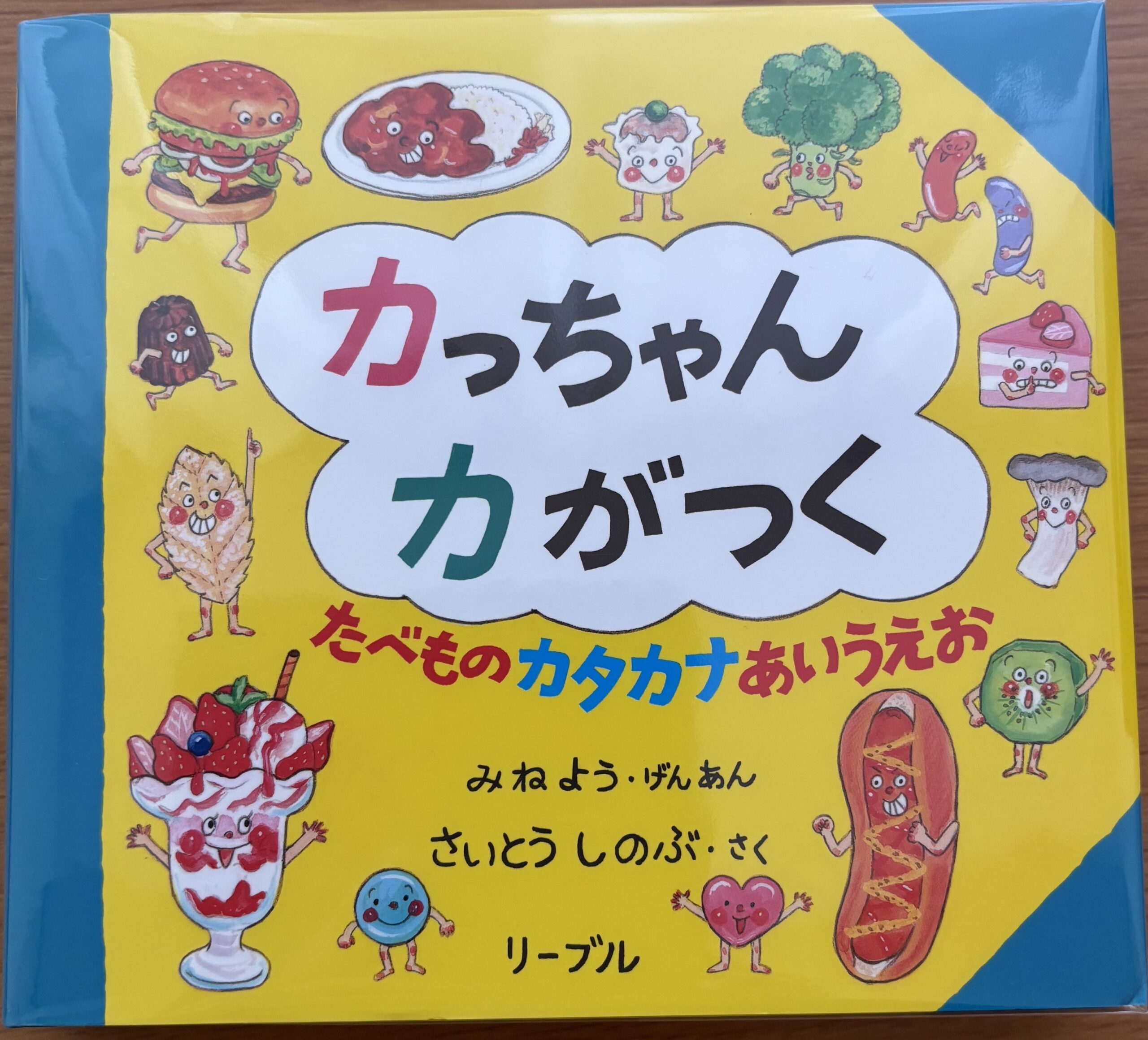

カっちゃんカがつく たべものカタカナあいうえお

上記の本の続編、2024年末に出たばかりです。

こちらも一文字に対し、見開きページで絵と一緒に文字を覚えられます。

ひらがなの本から更にパワーアップして、左右ページには「同じもじ」のつく物を探すこともできます。

例えばイチゴパフェのページ。

左にはイルカ、右にはイクラ、イカなどもあります。

まずはひらがなが読めるようになり、まだカタカナは難しいかな?という感じでしたが、いつのまにか読めるものが増えてきました。

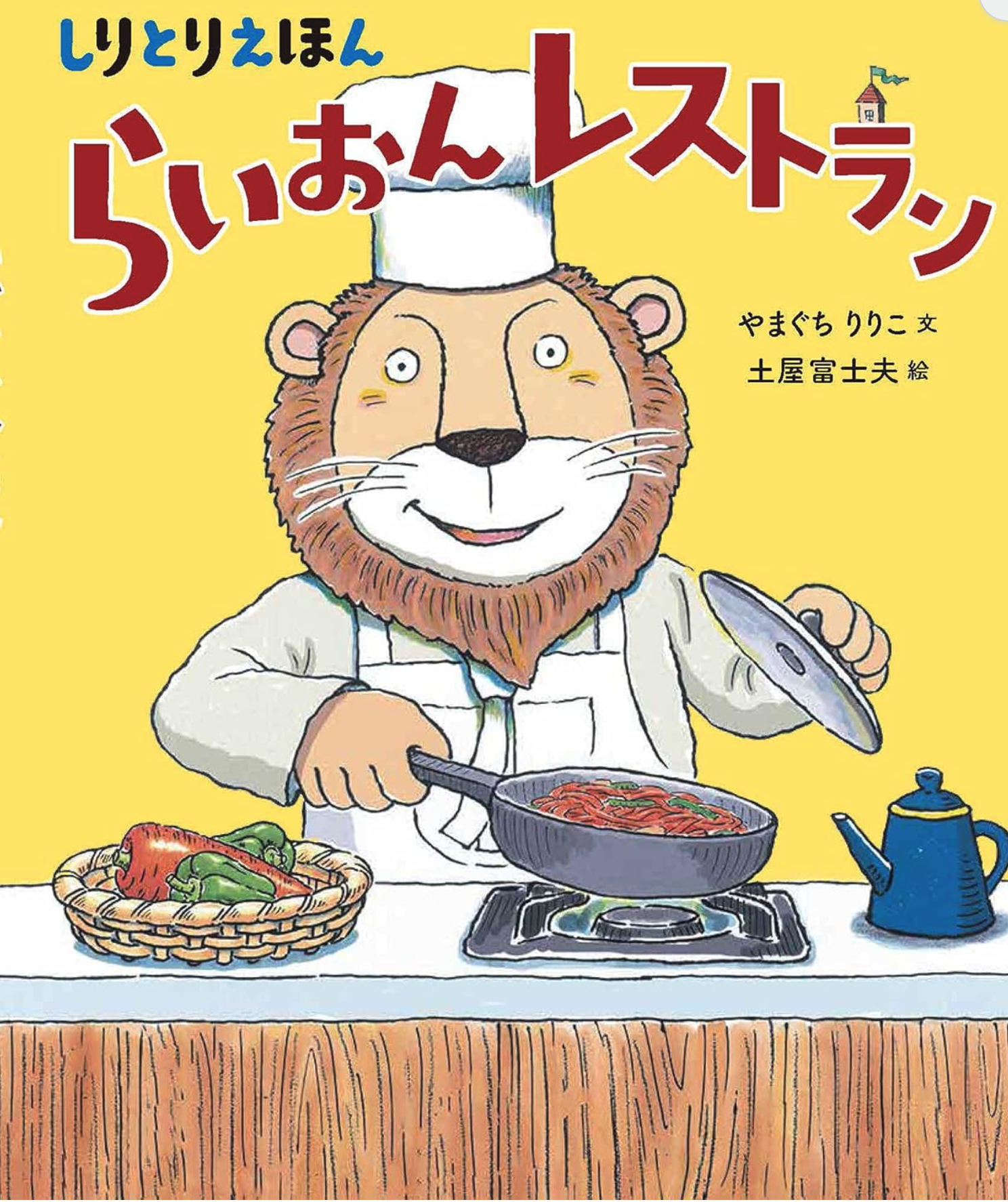

しりとりえほん らいおんレストラン

主人公はフライパンを背負ったライオン。

あっちこっち旅をして、ちいさな王国の入口にたどり着きました。

しかしこの王国には、ある決まりがありました。

さいごに「ん」のつくもの

はいるべからず

そんなきまりのシリトーリおうこくに、「らいおん」が入ってしまっておうさまはもうカンカン!

さぁ、このらいおんはどうなるのでしょうか?

絵本のお話の中にも「しりとり」が出てきますし、絵にも実は「しりとり」が隠れています。

絵しりとり、をもう一度探しながら読み返すのも楽しい絵本です。

遊び感覚で読めるので、「もじ」に興味を持った子どもにぴったりです。

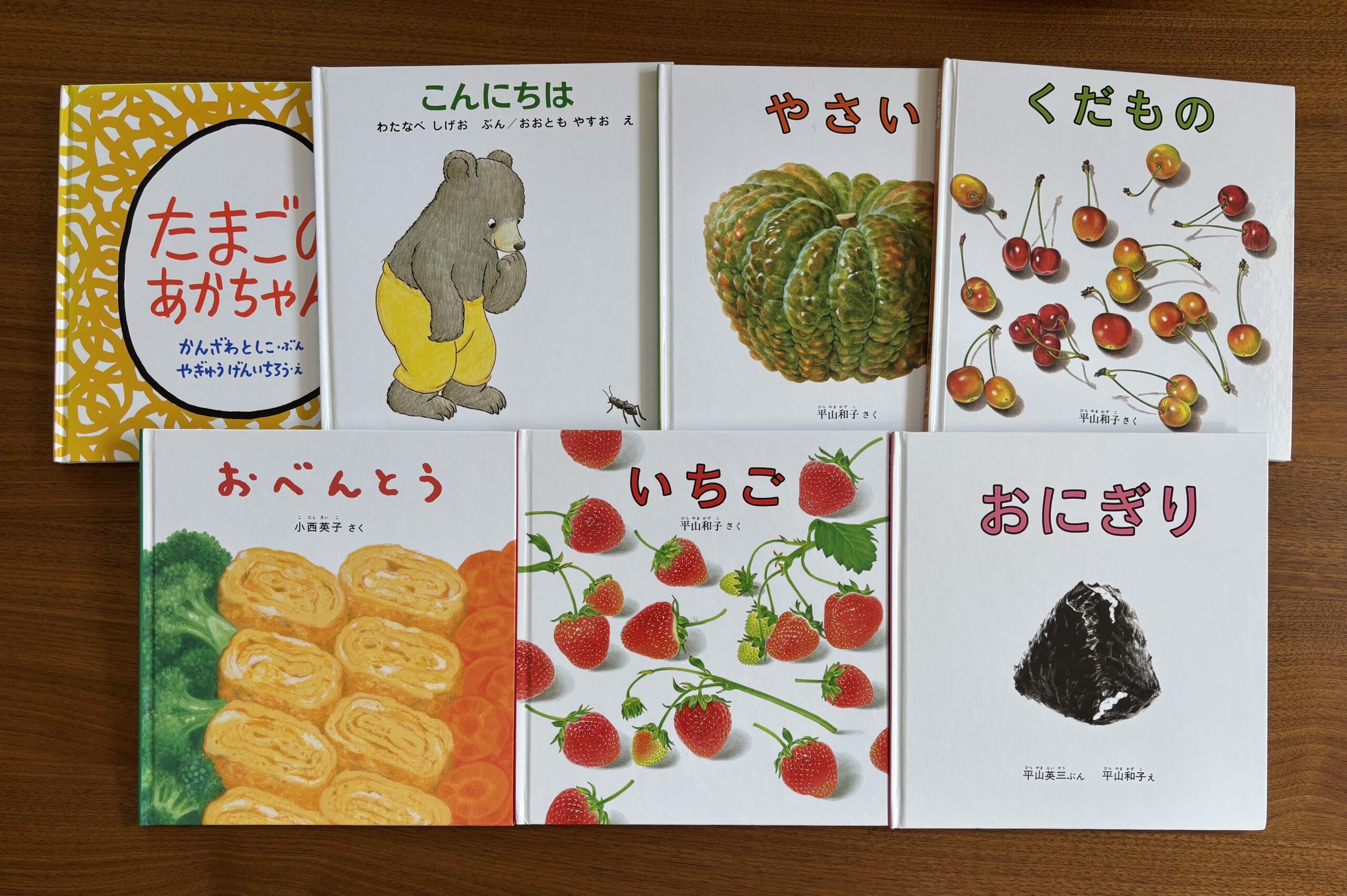

おまけ:以前読んだ絵本の読み直し

後は、小さい頃に読んだ絵本の読み直しも効果的です。

最近読んでいなかったな、という絵本にも新たに出てきてもらいました。

これならストーリーがわかっています。

子どもが自分の「もじ」の知識と照らし合わせて読め自信がつきます。

こどもの観察と環境づくり

生まれた当初は健康でいてくれればいいと願っていたもの。

しかし周りの子がどんどんできるようになってくると、不安になってしまいがちです。

ついつい、「早くできるようにならなきゃ」と急かしてしまい、親が詰め込んでやる気を削いでしまっては元も子もありません。

いやだ、やらない!

私も着替えや片付けの際に言ってしまいがちですが、「〇〇やりなさい」と言わないように自分に言い聞かせています。

親としてできる大事な事は子どもの環境を整えてあげること。

子どもを観察したり、話を聞いたりして、

『いま子どもがどんなことに興味を持っているのか』とアンテナを立てておくのが仕事だと思っています。

子どもの「いまコレやりたい!」は最強です。

子どもの興味の熱が高まっている時に、自分でできる環境を整えていきたいですね。